2009年04月24日

カワセミ勉強「宍道湖グリーンパーク」

今回はカワセミの人工営巣例として、こちらをチェック。

芝浦・港南の運河と、規模は全く違うものの、

海近の汽水域で、富栄養という共通点があります。

★宍道湖グリーンパーク

サイトに載っている写真が小さいのですが、

いわゆるカワセミブロック系の人工営巣地です。

現地へ行ってみたいのはヤマヤマですが、

さすがに東京→島根では、気楽に見学というわけにもいかず、

Telでインタビューしました。

・ 営巣壁は、普通の護岸用(?)PCに直径5cmの穴を開けたもの。

・ 2m幅のPC1枚あたり穴を2コ。それを3つ連結したので穴は都合6コ。

・ 露出部の高さは約1.5mで、地面から1mくらいのところに巣穴。

・ 天頂部に板を張り出させて、蛇避けに。

・ 約2mの草地をはさみ、園内の人工池に向けて建っている。

専用のカワセミブロックを使っているわけではないそうですが、

基本的な考え方や、構造はほぼ同じようです。

また、意外とこじんまりしていますが、

カワセミの広く固い縄張りを考えれば、

(=どうせ1カップルしか使えないわけだから)

このくらいで良いのかも。

# うちも、これなら作れる?

そして、今回のインタビューで、

一番勉強になったのが、この2点のつながり。

・ なんで普通に土の壁にしないのか、と

・ 埋め戻しという運用。

何もわざわざコンクリの壁に穴なんてことをせず、

ただモコっと土を削れば良いのではないかと思ったのですが、

これだと連続運用に支障が出るらしいです。

何でかというと。

カワセミは繁殖前に自分で巣穴を掘り、

そこで1シーズンに1~3回程度、

産卵→巣立ち→産卵→と繰り返すらしいのですが、

次の年に同じ穴を使うのは好きじゃないようです。

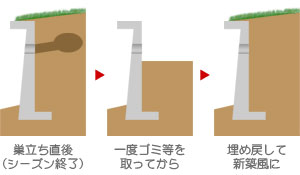

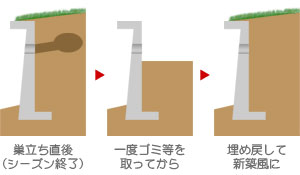

そこで最後の巣立ちが終わったら、

巣穴を埋め戻してあげるという「運用」が必要。

フレッシュな新築物件にしてやらないとダメなんですね。

その際、コンクリの壁が建っていれば、

上から掘って、もう一回埋めてあげるのも可能ですが、

オール土の壁だと、積もうとしても崩れてしまう、と。

まー、言われてみればその通りなんですが、

やはり実際に使っている方の経験値はスゴイ。

ちなみに、この「埋め戻し」という運用方法。

宍道湖グリーンパークで、絶大な効果を上げているそうです。

こちらでは、カワセミ用営巣地を作って、

初めて迎えたそのシーズンに、いきなり営巣成功

しかし!

上手くいったと思っていたら、

その翌年から営巣しなくなってしまった

そこで埋め戻しをしてみたところ─────

その次のシーズンに、再び営巣成功

これ以降、毎回埋め戻しをするようにして、

昨年まで3年連続で営巣継続中

今年も既に抱卵しているようなので、

このまま無事に行けば、

4年連続の営巣成功まちがいなしです

埋め戻しスゴイ!

港区セミプロも参考にしたいと思います。

宍道湖グリーンパークさま、ありがとうございました!

芝浦・港南の運河と、規模は全く違うものの、

海近の汽水域で、富栄養という共通点があります。

★宍道湖グリーンパーク

サイトに載っている写真が小さいのですが、

いわゆるカワセミブロック系の人工営巣地です。

現地へ行ってみたいのはヤマヤマですが、

さすがに東京→島根では、気楽に見学というわけにもいかず、

Telでインタビューしました。

・ 営巣壁は、普通の護岸用(?)PCに直径5cmの穴を開けたもの。

・ 2m幅のPC1枚あたり穴を2コ。それを3つ連結したので穴は都合6コ。

・ 露出部の高さは約1.5mで、地面から1mくらいのところに巣穴。

・ 天頂部に板を張り出させて、蛇避けに。

・ 約2mの草地をはさみ、園内の人工池に向けて建っている。

専用のカワセミブロックを使っているわけではないそうですが、

基本的な考え方や、構造はほぼ同じようです。

また、意外とこじんまりしていますが、

カワセミの広く固い縄張りを考えれば、

(=どうせ1カップルしか使えないわけだから)

このくらいで良いのかも。

# うちも、これなら作れる?

そして、今回のインタビューで、

一番勉強になったのが、この2点のつながり。

・ なんで普通に土の壁にしないのか、と

・ 埋め戻しという運用。

何もわざわざコンクリの壁に穴なんてことをせず、

ただモコっと土を削れば良いのではないかと思ったのですが、

これだと連続運用に支障が出るらしいです。

何でかというと。

カワセミは繁殖前に自分で巣穴を掘り、

そこで1シーズンに1~3回程度、

産卵→巣立ち→産卵→と繰り返すらしいのですが、

次の年に同じ穴を使うのは好きじゃないようです。

そこで最後の巣立ちが終わったら、

巣穴を埋め戻してあげるという「運用」が必要。

フレッシュな新築物件にしてやらないとダメなんですね。

その際、コンクリの壁が建っていれば、

上から掘って、もう一回埋めてあげるのも可能ですが、

オール土の壁だと、積もうとしても崩れてしまう、と。

まー、言われてみればその通りなんですが、

やはり実際に使っている方の経験値はスゴイ。

ちなみに、この「埋め戻し」という運用方法。

宍道湖グリーンパークで、絶大な効果を上げているそうです。

こちらでは、カワセミ用営巣地を作って、

初めて迎えたそのシーズンに、いきなり営巣成功

しかし!

上手くいったと思っていたら、

その翌年から営巣しなくなってしまった

そこで埋め戻しをしてみたところ─────

その次のシーズンに、再び営巣成功

これ以降、毎回埋め戻しをするようにして、

昨年まで3年連続で営巣継続中

今年も既に抱卵しているようなので、

このまま無事に行けば、

4年連続の営巣成功まちがいなしです

埋め戻しスゴイ!

港区セミプロも参考にしたいと思います。

宍道湖グリーンパークさま、ありがとうございました!

【オカモト】

続きを読むPosted by カルガモプロジェクト at

19:56

│Comments(0)

2009年04月23日

カワセミも呼びたい!カワセミ・プロジェクト

「カルガモは上手く進んでいる感じ」

「次は水辺の宝石、カワセミを呼ぼう!」

これが、カモプロ内の趣味サークル(?)、

カワセミ・プロジェクト、略して「セミプロ」です。

(※予算は付いていませんので、研究段階です)

そもそも、

「都市部でカワセミ?」

と思われるかもしれませんが、

カモプロの本拠地である、芝浦・港南から直線でほんの2~3km、

港区白金には1988年(今から20年ほど前)に戻ってきて─────

なんと「ゴミ埋め用に掘った穴」で営巣。

その後も、割合とコンスタントに、連続営巣しています。

# この件は『帰ってきたカワセミ』矢野亮(地人書館 1996)で、

# 非常に詳しい記録を見ることが出来ます。

この例に限らず、カワセミの都心回帰は進みつつあり、

・ 東京が一時期よりキレイになったこと。

・ カワセミ自身がたくましくなったこと。

が、理由ではないかと考えられています。

もちろん、芝浦・港南地区での営巣可能性についても、

「夢物語ではなく、十分に可能性はある」と、

専門家の先生も、口を揃えてくださっていますので、

方法・場所・費用など含め、より具体的な研究を進めたいと思います。

さて。

初期段階として、カルガモ・プロジェクトの時と同様、

周辺調査からスタートしてみます。

★西のご近所【国立自然教育園】は、都会派カワセミの聖地。

ここでは出現率50%くらいの高率で、カワセミに出会えます。

私自身、カルガモ研究目的で行った際に、

こちらで偶然カワセミを見かけ、

「え? こんなところにカワセミ??」と、

興味を持ったのがセミプロへのきっかけ。

前述『帰ってきたカワセミ』の舞台でもありますので、

詳細はそちらを読んでいただくとして、ここでは省略。

★北のご近所【浜離宮恩賜庭園】に聞いてみました。

─カワセミは見られますか?

「見られる」

─営巣した実績は?

「詳しく観察していないので不明」

★南のご近所【都立東京港野鳥公園】に聞いてみました。

─カワセミは見られますか?

「見られる」

「海側の干潟で、小魚やエビなどを採食」

「採餌場所は、塩水でも問題ない」

─営巣した実績は?

「ない」

─なんで野鳥公園では営巣しないの?

「コンクリの護岸や、草に覆われた斜面しかないからと思われる」

「むき出しの土壁が無いと営巣しない」

なんか─────見るだけなら結構いそうですね

本当は気付かないうちに、頭の上を飛んでたりして?

さて、今回のヒアリング結果を、

芝浦・港南地区にあてはめてみると、

・ 餌の問題はなさそう(塩水/海生物でもOKと再確認)。

・ やはり問題は営巣するための「土の壁」

ということのようです。

「土の壁」を作るには、掘るか積むか、どちらかとなるでしょう。

掘る式は白金の例と同様で、

『帰ってきたカワセミ』には、理想形も掲載されています。

(観察小屋込みで、MAX10m×10mくらいのスペースがあると理想)

積む式は、面白い情報をもらいました。

2002年、墨田区押上で─────

なんと「建築用の砂を積んでおいたら営巣」

# 情報を教えていただいた、日本野鳥の会・安西英明様

# 快く資料を提供して下さった、著者の都市鳥研究会・川内博様

# 本当にありがとうございます!

これは特異な例と見られているようですが、

実績は実績として、とても参考になります。

# というか、ゴミ用の穴とか、建築用の砂とか...。

# 「水辺の宝石」カワセミって何なんだ

なお土壁ではなく、カワセミ用穴あきブロックでの営巣成功例もあります。

積む式の亜種みたいなものでしょうか。

このブロックでの営巣試験は、北海道の旭川で始まったようです。

北海道=雄大な自然というイメージですが、

やはり大きい河川は護岸整備が進んでいるので、

カワセミ用の「土の壁」は、なかなか無いようですね。

★カワセミの人工営巣「ブロック壁バージョン」例

旭川河川事務所サイト

それにしてもカワセミは、さすがアイドル!

カルガモのときと違って、研究情報も豊富です。

これはなかなか幸先が良いですよ。

ただ─────どこを掘るか、どこに積むか、あるいは新方式開発か。

セミプロは課題山積みです!

「次は水辺の宝石、カワセミを呼ぼう!」

これが、カモプロ内の趣味サークル(?)、

カワセミ・プロジェクト、略して「セミプロ」です。

(※予算は付いていませんので、研究段階です)

そもそも、

「都市部でカワセミ?」

と思われるかもしれませんが、

カモプロの本拠地である、芝浦・港南から直線でほんの2~3km、

港区白金には1988年(今から20年ほど前)に戻ってきて─────

なんと「ゴミ埋め用に掘った穴」で営巣。

その後も、割合とコンスタントに、連続営巣しています。

# この件は『帰ってきたカワセミ』矢野亮(地人書館 1996)で、

# 非常に詳しい記録を見ることが出来ます。

この例に限らず、カワセミの都心回帰は進みつつあり、

・ 東京が一時期よりキレイになったこと。

・ カワセミ自身がたくましくなったこと。

が、理由ではないかと考えられています。

もちろん、芝浦・港南地区での営巣可能性についても、

「夢物語ではなく、十分に可能性はある」と、

専門家の先生も、口を揃えてくださっていますので、

方法・場所・費用など含め、より具体的な研究を進めたいと思います。

さて。

初期段階として、カルガモ・プロジェクトの時と同様、

周辺調査からスタートしてみます。

★西のご近所【国立自然教育園】は、都会派カワセミの聖地。

ここでは出現率50%くらいの高率で、カワセミに出会えます。

私自身、カルガモ研究目的で行った際に、

こちらで偶然カワセミを見かけ、

「え? こんなところにカワセミ??」と、

興味を持ったのがセミプロへのきっかけ。

前述『帰ってきたカワセミ』の舞台でもありますので、

詳細はそちらを読んでいただくとして、ここでは省略。

★北のご近所【浜離宮恩賜庭園】に聞いてみました。

─カワセミは見られますか?

「見られる」

─営巣した実績は?

「詳しく観察していないので不明」

★南のご近所【都立東京港野鳥公園】に聞いてみました。

─カワセミは見られますか?

「見られる」

「海側の干潟で、小魚やエビなどを採食」

「採餌場所は、塩水でも問題ない」

─営巣した実績は?

「ない」

─なんで野鳥公園では営巣しないの?

「コンクリの護岸や、草に覆われた斜面しかないからと思われる」

「むき出しの土壁が無いと営巣しない」

なんか─────見るだけなら結構いそうですね

本当は気付かないうちに、頭の上を飛んでたりして?

さて、今回のヒアリング結果を、

芝浦・港南地区にあてはめてみると、

・ 餌の問題はなさそう(塩水/海生物でもOKと再確認)。

・ やはり問題は営巣するための「土の壁」

ということのようです。

「土の壁」を作るには、掘るか積むか、どちらかとなるでしょう。

掘る式は白金の例と同様で、

『帰ってきたカワセミ』には、理想形も掲載されています。

(観察小屋込みで、MAX10m×10mくらいのスペースがあると理想)

積む式は、面白い情報をもらいました。

2002年、墨田区押上で─────

なんと「建築用の砂を積んでおいたら営巣」

# 情報を教えていただいた、日本野鳥の会・安西英明様

# 快く資料を提供して下さった、著者の都市鳥研究会・川内博様

# 本当にありがとうございます!

これは特異な例と見られているようですが、

実績は実績として、とても参考になります。

# というか、ゴミ用の穴とか、建築用の砂とか...。

# 「水辺の宝石」カワセミって何なんだ

なお土壁ではなく、カワセミ用穴あきブロックでの営巣成功例もあります。

積む式の亜種みたいなものでしょうか。

このブロックでの営巣試験は、北海道の旭川で始まったようです。

北海道=雄大な自然というイメージですが、

やはり大きい河川は護岸整備が進んでいるので、

カワセミ用の「土の壁」は、なかなか無いようですね。

★カワセミの人工営巣「ブロック壁バージョン」例

旭川河川事務所サイト

それにしてもカワセミは、さすがアイドル!

カルガモのときと違って、研究情報も豊富です。

これはなかなか幸先が良いですよ。

ただ─────どこを掘るか、どこに積むか、あるいは新方式開発か。

セミプロは課題山積みです!

【オカモト】

Posted by カルガモプロジェクト at

16:02

│Comments(0)

2009年04月21日

2009年04月20日

抱卵中!

壁を取り払いリフォームした部屋の草がなぎ倒されています。

この部屋の隅を見てみると・・・

母ガモが一生懸命卵を温めていました。

卵は何日もかけて12個ほど生むそうですが、

卵の温め方を調整して、どの卵も同時に生まれるようにするのだそうです。

抱卵中のカルガモを観察できるのは極めて珍しいこと!

暖かく見守ってやりましょう!

Posted by カルガモプロジェクト at

23:28

│Comments(0)

2009年04月15日

2009年04月14日

卵発見!

カルガモのカップルが桟橋の上で日向ぼっこしていました。

もうすぐメスはオスと別れ、一人で巣を作り、卵を産むはずです。

しかし今年は、4月に入っても寒い日が続き、カルガモの巣の草の生長も遅いようで、身を隠すほどにはなっていません。

そこで、草を増やすために、荒川の河川敷まで草の採集に行ってきました。

カルガモの巣に使う草は、海水を被っているような海辺の草でなければいけません。

運河は塩分濃度が低いとはいっても、やはり通常の草では枯れてしまうからです。

ここは、荒川河口にある若洲運河沿いの川原

大潮の満潮時には海水を被ってしまう場所です。

辺りは流れ着いたゴミが散乱してます。

草はこのように土の付いた株ごと採取します。

芝浦運河に戻って、草を植える前に休息所の清掃。

草を持って巣に近づきます。

巣の中は踏み荒らされたように草がなぎ倒されています。

カルガモの仕業でしょうか?

リフォームで壁を取り払った南東の隅をみてみると・・・

おおおおぉぉ!!

卵発見!

ニワトリの卵ほどの大きさです。

数は2個

通常は何日かかけて12~15個くらい生みますから、今は出産の真っ最中なのかもしれません。

あまり長居をしていては、親鳥が巣を放棄してしまう危険があるので、写真を撮ったらすぐに退散します。

そこに、カァ~!カァ~!という鳴き声が・・・

カルガモの卵やヒナを食べてしまう恐ろしいカラスが、こっちを見ています。

ヒナが無事に生まれ、育つ事を祈りながら、みんなで観察して行きましょう。

カルガモプロジェクトではメンバーを募集しています。

一緒にカルガモの観察や、巣のお手入れ、野鳥の勉強などをしてみませんか?

連絡先

港区芝浦港南地区総合支所 協働推進課 地区政策係

電話03-6400-0013

Eメール minato82@city.minato.tokyo.jp

Posted by カルガモプロジェクト at

16:54

│Comments(3)