2009年05月05日

撮影終了

明日の「とくダネ」のための収録が終わりました。

放送時間は10分程度だけど、撮影は朝11時から開始し、夜の9時まで!

それもロケは雨の中

夜中まで粘っていた理由は、親鳥が巣から離れたタイミングで、卵が何個あるか調べるために巣に行って撮影をしたかったから。

先月の14日、巣の手入れをしに行った時、卵を発見しました。

巣には2個の卵が産みつけられていました

親鳥は1回の産卵で卵を10~14個ほど産むのですが、全ての卵を一度に生むわけではありません。

毎日、少しずつ生みます。

そして、温め方を調整し、全ての卵が同時に孵るよう調整するのです。

カルガモの人工巣は、田町駅芝浦口を降りて真っ直ぐ行ったところにある

「なぎさばし」の下

芝浦アイランドの横の運河に浮かんでいます。

草の生えているのが人工巣、屋根がついているのが休息所です。

双眼鏡を持って、巣を観察しに行っても、親鳥を見つけるのは大変です。

カモフラージュという言葉と関係あるのか知りませんが

卵を温めているときのカルガモは、草むらに同化して見分けがつきません。

しかし、30分くらい根気良く観察を続けると、親鳥は卵の温め方を調整するために動き出すのです。

動き出した親鳥は草むらと簡単に見分けがつきます。

親鳥は一日中卵を温めているのですが、

夜、暗くなると巣から出てきて、排泄をし、餌を食べに出かけます。

僕達は今日、親鳥が出かけた間に、巣に卵が何個あるのか調べることにしました。

しかし、

通常、親鳥は夜の6時半から7時の間に巣から出てくるのですが

今日は、いくら待っても巣から出てきません。

もしかすると、雨の日は巣から出てこないのカモ・・・

卵が冷えてしまうのを恐れているのカモ・・・・

残念ですが、明日の放送の編集作業があるので、撤収することに・・・

明後日、卵の数のカウントを行おうと思います。

いったい巣には何個の卵があるのでしょうか?

巣からは、何羽のヒナが生まれてくるのでしょうか?

カルガモプロジェクト2年目

クライマックスのカウントダウン開始です!

一緒に新しい命の誕生を見守りましょう!

カルガモプロジェクトでは一緒にカルガモの観察や、

巣のお手入れをしてくれるメンバーを募集しています。

連絡先

港区芝浦港南地区総合支所 協働推進課 地区政策係

電話03-6400-0013

Eメール minato82@city.minato.tokyo.jp

また現在の抱卵の様子などは、

カモプロ事務局の認定NPO海塾のHPで最新の動画をご覧頂く事ができます。

現在抱卵中の卵の孵化予定は5月7~10日頃と思われます。

放送時間は10分程度だけど、撮影は朝11時から開始し、夜の9時まで!

それもロケは雨の中

夜中まで粘っていた理由は、親鳥が巣から離れたタイミングで、卵が何個あるか調べるために巣に行って撮影をしたかったから。

先月の14日、巣の手入れをしに行った時、卵を発見しました。

巣には2個の卵が産みつけられていました

親鳥は1回の産卵で卵を10~14個ほど産むのですが、全ての卵を一度に生むわけではありません。

毎日、少しずつ生みます。

そして、温め方を調整し、全ての卵が同時に孵るよう調整するのです。

カルガモの人工巣は、田町駅芝浦口を降りて真っ直ぐ行ったところにある

「なぎさばし」の下

芝浦アイランドの横の運河に浮かんでいます。

草の生えているのが人工巣、屋根がついているのが休息所です。

双眼鏡を持って、巣を観察しに行っても、親鳥を見つけるのは大変です。

カモフラージュという言葉と関係あるのか知りませんが

卵を温めているときのカルガモは、草むらに同化して見分けがつきません。

しかし、30分くらい根気良く観察を続けると、親鳥は卵の温め方を調整するために動き出すのです。

動き出した親鳥は草むらと簡単に見分けがつきます。

親鳥は一日中卵を温めているのですが、

夜、暗くなると巣から出てきて、排泄をし、餌を食べに出かけます。

僕達は今日、親鳥が出かけた間に、巣に卵が何個あるのか調べることにしました。

しかし、

通常、親鳥は夜の6時半から7時の間に巣から出てくるのですが

今日は、いくら待っても巣から出てきません。

もしかすると、雨の日は巣から出てこないのカモ・・・

卵が冷えてしまうのを恐れているのカモ・・・・

残念ですが、明日の放送の編集作業があるので、撤収することに・・・

明後日、卵の数のカウントを行おうと思います。

いったい巣には何個の卵があるのでしょうか?

巣からは、何羽のヒナが生まれてくるのでしょうか?

カルガモプロジェクト2年目

クライマックスのカウントダウン開始です!

一緒に新しい命の誕生を見守りましょう!

カルガモプロジェクトでは一緒にカルガモの観察や、

巣のお手入れをしてくれるメンバーを募集しています。

連絡先

港区芝浦港南地区総合支所 協働推進課 地区政策係

電話03-6400-0013

Eメール minato82@city.minato.tokyo.jp

また現在の抱卵の様子などは、

カモプロ事務局の認定NPO海塾のHPで最新の動画をご覧頂く事ができます。

現在抱卵中の卵の孵化予定は5月7~10日頃と思われます。

2009年05月05日

高浜運河、第一カモヒナ確認。

2009年05月05日

TV放映のお知らせ

小倉さんが司会をやっているフジテレビの朝の番組「とくダネ」

僕たちのカルガモの巣の様子が放送されます。

朝8時40分~9時10分の間の得盛りってコーナーです。

放映日は明日、5月6日です!

みんな見てね!

僕たちのカルガモの巣の様子が放送されます。

朝8時40分~9時10分の間の得盛りってコーナーです。

放映日は明日、5月6日です!

みんな見てね!

2009年05月03日

カルガモの習性

カルガモは冬にカップルを作ります。

そして、専門書によると

メスだけで、巣を作り、

メスだけで、卵を抱き

メスだけで、子育てをする

と書いてあります。

悲しい事にオスはオスだけで群れを作って、遠い安全な餌場で暮らすのだそうです。

しかし、カルガモの人工巣で、抱卵から子育てまでを観察すると、いろいろな発見があります。

母ガモが卵を抱いている時も、

ヒナと母ガモがカラスに襲われた時も、

すぐに駆けつける一羽のオスがいるのです。

卵を抱いている時期

母ガモは、暗くなると巣から出てきて排泄し、食事に出かけるのですが

巣から出ると、「ガー」と鳴き仲間を呼びます。

昨年は、一羽のオスが必ず飛んできて2羽で出かけていました。

今年は、三羽が飛んできて出かけて行きます。

この三羽は一羽と二羽の組み合わせのようです。

一羽が二羽を追い払う場面がしょっちゅうあるからです。

もしかすると、二羽は昨年生まれた子供達で

一羽は父ガモなのかも知れません。

この様子は動画で見ることができます。

カルガモを専門にしている鳥類学者はあまりいないのだそうです。

私たちの身近な鳥の生態。

御家族で観察してみませんか?

ゴールデンウィーク中にヒナの誕生が見れるかもしれませんよ!

2009年05月02日

高浜運河、空いてます。

天気も良いので、高浜運河周りをぐるっと。

天気も良いので、高浜運河周りをぐるっと。冬のあいだ、新港南橋付近を占拠していたユリカモメの群れが北に渡っていったので、一等地「テトラポットのてっぺん」もカルガモの元に返りました。どことなく誇らしげで、我が世の春を満喫しているようです。

なお写真には載っていませんが、テトラポット下のほうには、いつものハクセキレイがいて、毎度おなじみのメンバー構成になっています。

今シーズン、高浜運河北側には、少なくとも6組くらいのカップルがいるようです。

今シーズン、高浜運河北側には、少なくとも6組くらいのカップルがいるようです。人工営巣地を設置した芝浦の隣にあたる高浜運河では、まだ「どこかで」自然繁殖しているようなのですが、カモプロでは営巣地を特定できていません。ヒナの行動範囲を考えれば、そんなに遠くではないと思っているのですが...。

おまけのクラゲは芝浦アイランド南端で撮影。

おまけのクラゲは芝浦アイランド南端で撮影。今日はその他に、コサギ×2、カワウ×3、シギ類などが付近で見かけられました。

ユリカモメがいなくなった直後は、高浜運河は鳥の密度が減りますね。この後、カルガモのヒナがデビューしてくれば、またにぎやかになるのですが。

【オカモト】

2009年05月01日

港ケーブルテレビで放送されます

5月1日から1ヵ月間

カルガモプロジェクトの活動が午後8時30分から20分間、みなとケーブルテレビで放送されます。

最初に運河に浮かぶ「カルガモの人口巣」を作りたいと港区に提案したのは2006年春のことでした。

地域の反対者の説得などで1年を費やし、事業としてスタートしたのは2007年。

あれから、3年が経ち・・・

カルガモの人工巣は設置後、2回目の春を迎え

今、再び、新たな命を育もうとしています。

人口巣で卵を温めている母ガモ(2009年4月22日撮影)

コンクリートに囲まれた無機質な運河に潤いを与えてくれるカルガモの親子

しかし、僕が提案したカルガモプロジェクトは

単なる野鳥保護を目的としたプロジェクトではありません。

他の多くの鳥と違い、カルガモのヒナは生まれてすぐに自分の力で泳ぎ、餌を獲らなければいけません。

親はいつもヒナのそばにいて、泳ぎ方や餌の捕り方を教え、外敵の攻撃などの危険が迫ると盾になって子をかばいます。

「家族」

カルガモのたくましく生きる姿を観察することで、親子の絆について考える機会となれば・・・

そんなメッセージがこのプロジェクトには込められています。

大切な家族と一緒に、カルガモの親子を観察してみませんか?

現在の抱卵の様子などは、カモプロ事務局の認定NPO海塾のHPで最新の動画をご覧頂く事ができます。

現在抱卵中の卵の孵化予定は5月7~10日頃と思われます。

2009年04月24日

カワセミ勉強「宍道湖グリーンパーク」

今回はカワセミの人工営巣例として、こちらをチェック。

芝浦・港南の運河と、規模は全く違うものの、

海近の汽水域で、富栄養という共通点があります。

★宍道湖グリーンパーク

サイトに載っている写真が小さいのですが、

いわゆるカワセミブロック系の人工営巣地です。

現地へ行ってみたいのはヤマヤマですが、

さすがに東京→島根では、気楽に見学というわけにもいかず、

Telでインタビューしました。

・ 営巣壁は、普通の護岸用(?)PCに直径5cmの穴を開けたもの。

・ 2m幅のPC1枚あたり穴を2コ。それを3つ連結したので穴は都合6コ。

・ 露出部の高さは約1.5mで、地面から1mくらいのところに巣穴。

・ 天頂部に板を張り出させて、蛇避けに。

・ 約2mの草地をはさみ、園内の人工池に向けて建っている。

専用のカワセミブロックを使っているわけではないそうですが、

基本的な考え方や、構造はほぼ同じようです。

また、意外とこじんまりしていますが、

カワセミの広く固い縄張りを考えれば、

(=どうせ1カップルしか使えないわけだから)

このくらいで良いのかも。

# うちも、これなら作れる?

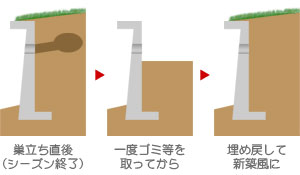

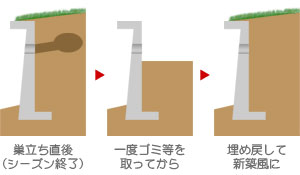

そして、今回のインタビューで、

一番勉強になったのが、この2点のつながり。

・ なんで普通に土の壁にしないのか、と

・ 埋め戻しという運用。

何もわざわざコンクリの壁に穴なんてことをせず、

ただモコっと土を削れば良いのではないかと思ったのですが、

これだと連続運用に支障が出るらしいです。

何でかというと。

カワセミは繁殖前に自分で巣穴を掘り、

そこで1シーズンに1~3回程度、

産卵→巣立ち→産卵→と繰り返すらしいのですが、

次の年に同じ穴を使うのは好きじゃないようです。

そこで最後の巣立ちが終わったら、

巣穴を埋め戻してあげるという「運用」が必要。

フレッシュな新築物件にしてやらないとダメなんですね。

その際、コンクリの壁が建っていれば、

上から掘って、もう一回埋めてあげるのも可能ですが、

オール土の壁だと、積もうとしても崩れてしまう、と。

まー、言われてみればその通りなんですが、

やはり実際に使っている方の経験値はスゴイ。

ちなみに、この「埋め戻し」という運用方法。

宍道湖グリーンパークで、絶大な効果を上げているそうです。

こちらでは、カワセミ用営巣地を作って、

初めて迎えたそのシーズンに、いきなり営巣成功

しかし!

上手くいったと思っていたら、

その翌年から営巣しなくなってしまった

そこで埋め戻しをしてみたところ─────

その次のシーズンに、再び営巣成功

これ以降、毎回埋め戻しをするようにして、

昨年まで3年連続で営巣継続中

今年も既に抱卵しているようなので、

このまま無事に行けば、

4年連続の営巣成功まちがいなしです

埋め戻しスゴイ!

港区セミプロも参考にしたいと思います。

宍道湖グリーンパークさま、ありがとうございました!

芝浦・港南の運河と、規模は全く違うものの、

海近の汽水域で、富栄養という共通点があります。

★宍道湖グリーンパーク

サイトに載っている写真が小さいのですが、

いわゆるカワセミブロック系の人工営巣地です。

現地へ行ってみたいのはヤマヤマですが、

さすがに東京→島根では、気楽に見学というわけにもいかず、

Telでインタビューしました。

・ 営巣壁は、普通の護岸用(?)PCに直径5cmの穴を開けたもの。

・ 2m幅のPC1枚あたり穴を2コ。それを3つ連結したので穴は都合6コ。

・ 露出部の高さは約1.5mで、地面から1mくらいのところに巣穴。

・ 天頂部に板を張り出させて、蛇避けに。

・ 約2mの草地をはさみ、園内の人工池に向けて建っている。

専用のカワセミブロックを使っているわけではないそうですが、

基本的な考え方や、構造はほぼ同じようです。

また、意外とこじんまりしていますが、

カワセミの広く固い縄張りを考えれば、

(=どうせ1カップルしか使えないわけだから)

このくらいで良いのかも。

# うちも、これなら作れる?

そして、今回のインタビューで、

一番勉強になったのが、この2点のつながり。

・ なんで普通に土の壁にしないのか、と

・ 埋め戻しという運用。

何もわざわざコンクリの壁に穴なんてことをせず、

ただモコっと土を削れば良いのではないかと思ったのですが、

これだと連続運用に支障が出るらしいです。

何でかというと。

カワセミは繁殖前に自分で巣穴を掘り、

そこで1シーズンに1~3回程度、

産卵→巣立ち→産卵→と繰り返すらしいのですが、

次の年に同じ穴を使うのは好きじゃないようです。

そこで最後の巣立ちが終わったら、

巣穴を埋め戻してあげるという「運用」が必要。

フレッシュな新築物件にしてやらないとダメなんですね。

その際、コンクリの壁が建っていれば、

上から掘って、もう一回埋めてあげるのも可能ですが、

オール土の壁だと、積もうとしても崩れてしまう、と。

まー、言われてみればその通りなんですが、

やはり実際に使っている方の経験値はスゴイ。

ちなみに、この「埋め戻し」という運用方法。

宍道湖グリーンパークで、絶大な効果を上げているそうです。

こちらでは、カワセミ用営巣地を作って、

初めて迎えたそのシーズンに、いきなり営巣成功

しかし!

上手くいったと思っていたら、

その翌年から営巣しなくなってしまった

そこで埋め戻しをしてみたところ─────

その次のシーズンに、再び営巣成功

これ以降、毎回埋め戻しをするようにして、

昨年まで3年連続で営巣継続中

今年も既に抱卵しているようなので、

このまま無事に行けば、

4年連続の営巣成功まちがいなしです

埋め戻しスゴイ!

港区セミプロも参考にしたいと思います。

宍道湖グリーンパークさま、ありがとうございました!

【オカモト】

続きを読むPosted by カルガモプロジェクト at

19:56

│Comments(0)

2009年04月23日

カワセミも呼びたい!カワセミ・プロジェクト

「カルガモは上手く進んでいる感じ」

「次は水辺の宝石、カワセミを呼ぼう!」

これが、カモプロ内の趣味サークル(?)、

カワセミ・プロジェクト、略して「セミプロ」です。

(※予算は付いていませんので、研究段階です)

そもそも、

「都市部でカワセミ?」

と思われるかもしれませんが、

カモプロの本拠地である、芝浦・港南から直線でほんの2~3km、

港区白金には1988年(今から20年ほど前)に戻ってきて─────

なんと「ゴミ埋め用に掘った穴」で営巣。

その後も、割合とコンスタントに、連続営巣しています。

# この件は『帰ってきたカワセミ』矢野亮(地人書館 1996)で、

# 非常に詳しい記録を見ることが出来ます。

この例に限らず、カワセミの都心回帰は進みつつあり、

・ 東京が一時期よりキレイになったこと。

・ カワセミ自身がたくましくなったこと。

が、理由ではないかと考えられています。

もちろん、芝浦・港南地区での営巣可能性についても、

「夢物語ではなく、十分に可能性はある」と、

専門家の先生も、口を揃えてくださっていますので、

方法・場所・費用など含め、より具体的な研究を進めたいと思います。

さて。

初期段階として、カルガモ・プロジェクトの時と同様、

周辺調査からスタートしてみます。

★西のご近所【国立自然教育園】は、都会派カワセミの聖地。

ここでは出現率50%くらいの高率で、カワセミに出会えます。

私自身、カルガモ研究目的で行った際に、

こちらで偶然カワセミを見かけ、

「え? こんなところにカワセミ??」と、

興味を持ったのがセミプロへのきっかけ。

前述『帰ってきたカワセミ』の舞台でもありますので、

詳細はそちらを読んでいただくとして、ここでは省略。

★北のご近所【浜離宮恩賜庭園】に聞いてみました。

─カワセミは見られますか?

「見られる」

─営巣した実績は?

「詳しく観察していないので不明」

★南のご近所【都立東京港野鳥公園】に聞いてみました。

─カワセミは見られますか?

「見られる」

「海側の干潟で、小魚やエビなどを採食」

「採餌場所は、塩水でも問題ない」

─営巣した実績は?

「ない」

─なんで野鳥公園では営巣しないの?

「コンクリの護岸や、草に覆われた斜面しかないからと思われる」

「むき出しの土壁が無いと営巣しない」

なんか─────見るだけなら結構いそうですね

本当は気付かないうちに、頭の上を飛んでたりして?

さて、今回のヒアリング結果を、

芝浦・港南地区にあてはめてみると、

・ 餌の問題はなさそう(塩水/海生物でもOKと再確認)。

・ やはり問題は営巣するための「土の壁」

ということのようです。

「土の壁」を作るには、掘るか積むか、どちらかとなるでしょう。

掘る式は白金の例と同様で、

『帰ってきたカワセミ』には、理想形も掲載されています。

(観察小屋込みで、MAX10m×10mくらいのスペースがあると理想)

積む式は、面白い情報をもらいました。

2002年、墨田区押上で─────

なんと「建築用の砂を積んでおいたら営巣」

# 情報を教えていただいた、日本野鳥の会・安西英明様

# 快く資料を提供して下さった、著者の都市鳥研究会・川内博様

# 本当にありがとうございます!

これは特異な例と見られているようですが、

実績は実績として、とても参考になります。

# というか、ゴミ用の穴とか、建築用の砂とか...。

# 「水辺の宝石」カワセミって何なんだ

なお土壁ではなく、カワセミ用穴あきブロックでの営巣成功例もあります。

積む式の亜種みたいなものでしょうか。

このブロックでの営巣試験は、北海道の旭川で始まったようです。

北海道=雄大な自然というイメージですが、

やはり大きい河川は護岸整備が進んでいるので、

カワセミ用の「土の壁」は、なかなか無いようですね。

★カワセミの人工営巣「ブロック壁バージョン」例

旭川河川事務所サイト

それにしてもカワセミは、さすがアイドル!

カルガモのときと違って、研究情報も豊富です。

これはなかなか幸先が良いですよ。

ただ─────どこを掘るか、どこに積むか、あるいは新方式開発か。

セミプロは課題山積みです!

「次は水辺の宝石、カワセミを呼ぼう!」

これが、カモプロ内の趣味サークル(?)、

カワセミ・プロジェクト、略して「セミプロ」です。

(※予算は付いていませんので、研究段階です)

そもそも、

「都市部でカワセミ?」

と思われるかもしれませんが、

カモプロの本拠地である、芝浦・港南から直線でほんの2~3km、

港区白金には1988年(今から20年ほど前)に戻ってきて─────

なんと「ゴミ埋め用に掘った穴」で営巣。

その後も、割合とコンスタントに、連続営巣しています。

# この件は『帰ってきたカワセミ』矢野亮(地人書館 1996)で、

# 非常に詳しい記録を見ることが出来ます。

この例に限らず、カワセミの都心回帰は進みつつあり、

・ 東京が一時期よりキレイになったこと。

・ カワセミ自身がたくましくなったこと。

が、理由ではないかと考えられています。

もちろん、芝浦・港南地区での営巣可能性についても、

「夢物語ではなく、十分に可能性はある」と、

専門家の先生も、口を揃えてくださっていますので、

方法・場所・費用など含め、より具体的な研究を進めたいと思います。

さて。

初期段階として、カルガモ・プロジェクトの時と同様、

周辺調査からスタートしてみます。

★西のご近所【国立自然教育園】は、都会派カワセミの聖地。

ここでは出現率50%くらいの高率で、カワセミに出会えます。

私自身、カルガモ研究目的で行った際に、

こちらで偶然カワセミを見かけ、

「え? こんなところにカワセミ??」と、

興味を持ったのがセミプロへのきっかけ。

前述『帰ってきたカワセミ』の舞台でもありますので、

詳細はそちらを読んでいただくとして、ここでは省略。

★北のご近所【浜離宮恩賜庭園】に聞いてみました。

─カワセミは見られますか?

「見られる」

─営巣した実績は?

「詳しく観察していないので不明」

★南のご近所【都立東京港野鳥公園】に聞いてみました。

─カワセミは見られますか?

「見られる」

「海側の干潟で、小魚やエビなどを採食」

「採餌場所は、塩水でも問題ない」

─営巣した実績は?

「ない」

─なんで野鳥公園では営巣しないの?

「コンクリの護岸や、草に覆われた斜面しかないからと思われる」

「むき出しの土壁が無いと営巣しない」

なんか─────見るだけなら結構いそうですね

本当は気付かないうちに、頭の上を飛んでたりして?

さて、今回のヒアリング結果を、

芝浦・港南地区にあてはめてみると、

・ 餌の問題はなさそう(塩水/海生物でもOKと再確認)。

・ やはり問題は営巣するための「土の壁」

ということのようです。

「土の壁」を作るには、掘るか積むか、どちらかとなるでしょう。

掘る式は白金の例と同様で、

『帰ってきたカワセミ』には、理想形も掲載されています。

(観察小屋込みで、MAX10m×10mくらいのスペースがあると理想)

積む式は、面白い情報をもらいました。

2002年、墨田区押上で─────

なんと「建築用の砂を積んでおいたら営巣」

# 情報を教えていただいた、日本野鳥の会・安西英明様

# 快く資料を提供して下さった、著者の都市鳥研究会・川内博様

# 本当にありがとうございます!

これは特異な例と見られているようですが、

実績は実績として、とても参考になります。

# というか、ゴミ用の穴とか、建築用の砂とか...。

# 「水辺の宝石」カワセミって何なんだ

なお土壁ではなく、カワセミ用穴あきブロックでの営巣成功例もあります。

積む式の亜種みたいなものでしょうか。

このブロックでの営巣試験は、北海道の旭川で始まったようです。

北海道=雄大な自然というイメージですが、

やはり大きい河川は護岸整備が進んでいるので、

カワセミ用の「土の壁」は、なかなか無いようですね。

★カワセミの人工営巣「ブロック壁バージョン」例

旭川河川事務所サイト

それにしてもカワセミは、さすがアイドル!

カルガモのときと違って、研究情報も豊富です。

これはなかなか幸先が良いですよ。

ただ─────どこを掘るか、どこに積むか、あるいは新方式開発か。

セミプロは課題山積みです!

【オカモト】

Posted by カルガモプロジェクト at

16:02

│Comments(0)

2009年04月21日

2009年04月20日

抱卵中!

壁を取り払いリフォームした部屋の草がなぎ倒されています。

この部屋の隅を見てみると・・・

母ガモが一生懸命卵を温めていました。

卵は何日もかけて12個ほど生むそうですが、

卵の温め方を調整して、どの卵も同時に生まれるようにするのだそうです。

抱卵中のカルガモを観察できるのは極めて珍しいこと!

暖かく見守ってやりましょう!

2009年04月15日

2009年04月14日

卵発見!

カルガモのカップルが桟橋の上で日向ぼっこしていました。

もうすぐメスはオスと別れ、一人で巣を作り、卵を産むはずです。

しかし今年は、4月に入っても寒い日が続き、カルガモの巣の草の生長も遅いようで、身を隠すほどにはなっていません。

そこで、草を増やすために、荒川の河川敷まで草の採集に行ってきました。

カルガモの巣に使う草は、海水を被っているような海辺の草でなければいけません。

運河は塩分濃度が低いとはいっても、やはり通常の草では枯れてしまうからです。

ここは、荒川河口にある若洲運河沿いの川原

大潮の満潮時には海水を被ってしまう場所です。

辺りは流れ着いたゴミが散乱してます。

草はこのように土の付いた株ごと採取します。

芝浦運河に戻って、草を植える前に休息所の清掃。

草を持って巣に近づきます。

巣の中は踏み荒らされたように草がなぎ倒されています。

カルガモの仕業でしょうか?

リフォームで壁を取り払った南東の隅をみてみると・・・

おおおおぉぉ!!

卵発見!

ニワトリの卵ほどの大きさです。

数は2個

通常は何日かかけて12~15個くらい生みますから、今は出産の真っ最中なのかもしれません。

あまり長居をしていては、親鳥が巣を放棄してしまう危険があるので、写真を撮ったらすぐに退散します。

そこに、カァ~!カァ~!という鳴き声が・・・

カルガモの卵やヒナを食べてしまう恐ろしいカラスが、こっちを見ています。

ヒナが無事に生まれ、育つ事を祈りながら、みんなで観察して行きましょう。

カルガモプロジェクトではメンバーを募集しています。

一緒にカルガモの観察や、巣のお手入れ、野鳥の勉強などをしてみませんか?

連絡先

港区芝浦港南地区総合支所 協働推進課 地区政策係

電話03-6400-0013

Eメール minato82@city.minato.tokyo.jp

2009年04月01日

2009年03月25日

NHKで放送されました

3月1日 NHK BS2で6時間という長時間の生放送番組

「おーいニッポン わたしの好きな東京都」

の中で、カルガモプロジェクトが紹介されました。

内容は、カルガモの巣の管理をしている認定NPO海塾が

港区との協働事業として行っている

「親子自然観察会」の模様を紹介するというもの

親子でカヌーの練習です

ゲストは元モーニング娘の吉澤ひとみさん

運河の水と運河で釣ったスズキ、自然は戻ってきているのです

みんなでカモの巣に向かいます

超高層マンションが次々と建設され人口が増加した街

この地で生まれ育つ子供達にとって

ここは故郷

都会の真ん中だけど

運河が張り巡らされて、豊かな水辺環境に囲まれている

親子でカヌーに乗った経験を通じて

運河を故郷の誇りとして記憶に留めて欲しい。

強い絆で結ばれているカルガモ親子の観察を通じて

家族について考える機会となって欲しい。

カルガモプロジェクトのコンセプトメッセージ

番組を見てくれた人達に伝わったら嬉しいです。

2009年01月19日

お騒がせ

土曜日の午後のことです。

カモプロのリーダーやっている僕の携帯電話に

港区の消費者センターから連絡がありました。

なんと、アヒルの救出依頼のヘルプコール!

話によると

運河には仲の良いアヒルのカップルがいるのですが

このいつも一緒のアヒルのカップルのうち

僕たちがホワイティーちゃんと呼んでいる白いアヒルが

倒れて死にそうになっているのを発見した地域の方から

救出の依頼電話が入ったのだそうです。

消費者センターはアヒルの救出依頼を

警察、消防署はもとより動物園まで連絡してみたけど

どこも請け負ってくれないので

僕のところへ電話してきたのだとか・・

しかし、どうして消費者センターの方が

僕の携帯電話番号知っているのだろう??・・・

と少し疑問に思いながらも

港区の職員の方の

区民の要望に答えようとする熱心な対応に圧倒され

「連絡してこられた地域の方とお話して対応しますので連絡をとってください」

と消費者センターの所長さんにお話し、アヒルの捜索に出かけました。

僕が知る限り、あのカップルは10年以上前から、この運河にいます。

今が何歳か知りませんが、アヒルの寿命は10~20年といわれていますので、たぶん高齢なのだと思われます。

ホワイティーちゃ~ん!

どこぉ~?

土曜日、暗くなるまで探しましたが見つかりませんでした。

日曜日も探しましたが見つからず・・・

月曜日、仕事の合間に捜索に出かけます。

もしかすると

カルガモの巣に入り込んでいるのカモ??

と思い、カヌーでカルガモの巣に近づきます。

恐る恐る、そっと覗いてみたのですが

アヒルはいませんでした

隣の休息場が汚れていたので、ちょっと掃除・・・

ちょっとのつもりがゴシゴシモードに入ってしまい

徹底的にピカピカに

こんな事してちゃいけない!

ホワイティーちゃんを探さなきゃ!

カヌーで芝浦アイランドをモノレールに沿って南下しました。

夕凪橋をくぐって、

生き物の棲みか作りプロジェクトをやっている

「カニ護岸」にさしかかると

えっ?

いつも通りの元気な2匹がいます!

ホワイティーちゃん&芝次郎くん

住民の方は、きっと

アヒルが休んでいるのをみて、死にそうだと思ったのでしょう・・・

アヒルは首を地面につけて、まるで死んだように寝る事があるのです。

みんなに愛されて幸せだね!

アヒル君!

もっと環境が良くなるよう努力するから

君たちも長生きしてね!

カモプロのリーダーやっている僕の携帯電話に

港区の消費者センターから連絡がありました。

なんと、アヒルの救出依頼のヘルプコール!

話によると

運河には仲の良いアヒルのカップルがいるのですが

このいつも一緒のアヒルのカップルのうち

僕たちがホワイティーちゃんと呼んでいる白いアヒルが

倒れて死にそうになっているのを発見した地域の方から

救出の依頼電話が入ったのだそうです。

消費者センターはアヒルの救出依頼を

警察、消防署はもとより動物園まで連絡してみたけど

どこも請け負ってくれないので

僕のところへ電話してきたのだとか・・

しかし、どうして消費者センターの方が

僕の携帯電話番号知っているのだろう??・・・

と少し疑問に思いながらも

港区の職員の方の

区民の要望に答えようとする熱心な対応に圧倒され

「連絡してこられた地域の方とお話して対応しますので連絡をとってください」

と消費者センターの所長さんにお話し、アヒルの捜索に出かけました。

僕が知る限り、あのカップルは10年以上前から、この運河にいます。

今が何歳か知りませんが、アヒルの寿命は10~20年といわれていますので、たぶん高齢なのだと思われます。

ホワイティーちゃ~ん!

どこぉ~?

土曜日、暗くなるまで探しましたが見つかりませんでした。

日曜日も探しましたが見つからず・・・

月曜日、仕事の合間に捜索に出かけます。

もしかすると

カルガモの巣に入り込んでいるのカモ??

と思い、カヌーでカルガモの巣に近づきます。

恐る恐る、そっと覗いてみたのですが

アヒルはいませんでした

隣の休息場が汚れていたので、ちょっと掃除・・・

ちょっとのつもりがゴシゴシモードに入ってしまい

徹底的にピカピカに

こんな事してちゃいけない!

ホワイティーちゃんを探さなきゃ!

カヌーで芝浦アイランドをモノレールに沿って南下しました。

夕凪橋をくぐって、

生き物の棲みか作りプロジェクトをやっている

「カニ護岸」にさしかかると

えっ?

いつも通りの元気な2匹がいます!

ホワイティーちゃん&芝次郎くん

住民の方は、きっと

アヒルが休んでいるのをみて、死にそうだと思ったのでしょう・・・

アヒルは首を地面につけて、まるで死んだように寝る事があるのです。

みんなに愛されて幸せだね!

アヒル君!

もっと環境が良くなるよう努力するから

君たちも長生きしてね!

2009年01月07日

リフォームしました

カルガモの巣は5つの部屋に分かれています。

カモが大きな部屋を好むのか?

それとも小さな部屋を好むのか?

入り口は大きいほうがいいのか?

小さいほうが良いのか?

何せ、世界初の試みですから何のデーターもありません。

私たちは、部屋の広さと、入り口の大きさを変えて

3つのパターンで5つの部屋を作ってみたのです。

昨年、小さな部屋にも巣の跡はありましたが

実際に抱卵したのは大きな部屋だけでした。

<2008/05撮影>

日本野鳥の会の先生にも聞いてみたのですが

カルガモは広めの場所が好みではないか?という話し・・

そこで、小さな部屋の仕切りを取り払うリフォームを行う事に

ノコギリ積んで、カヌーで巣に向かいます

不安定な人工巣に乗り移り

不安定な姿勢でノコギリ使って作業開始

東南の小部屋の仕切りを取り払いました

補強のために、一番下の仕切り板は残し

取り払った板の一部を使って上部を補強

カルガモさんたち、気に入ってくれるでしょうか?

近々、巣に土を補充しに行きたいと思います。

もう少し草も植えようかな

カモが大きな部屋を好むのか?

それとも小さな部屋を好むのか?

入り口は大きいほうがいいのか?

小さいほうが良いのか?

何せ、世界初の試みですから何のデーターもありません。

私たちは、部屋の広さと、入り口の大きさを変えて

3つのパターンで5つの部屋を作ってみたのです。

昨年、小さな部屋にも巣の跡はありましたが

実際に抱卵したのは大きな部屋だけでした。

<2008/05撮影>

日本野鳥の会の先生にも聞いてみたのですが

カルガモは広めの場所が好みではないか?という話し・・

そこで、小さな部屋の仕切りを取り払うリフォームを行う事に

ノコギリ積んで、カヌーで巣に向かいます

不安定な人工巣に乗り移り

不安定な姿勢でノコギリ使って作業開始

東南の小部屋の仕切りを取り払いました

補強のために、一番下の仕切り板は残し

取り払った板の一部を使って上部を補強

カルガモさんたち、気に入ってくれるでしょうか?

近々、巣に土を補充しに行きたいと思います。

もう少し草も植えようかな

2009年01月06日

見慣れないカモを調べる(オナガガモ)

去年の暮れ、高浜水門から東京湾へ出ると、

見慣れない模様の水鳥が浮いていました。

慌てて撮ったのでボケていますが、、

喉元から後頭部にかけて、くっきりと白いアーク状のラインが特徴的です。

帰宅後、さっそく水鳥図鑑で似た模様の鳥を探してみたら、

ありました。オナガガモだそうです。オナガガモのオスですね。

名のとおり、確かにピンと空へ伸びた尾が他のカモと違います。

正月、兵庫県のとある池でも、同じオナガガモのオスがいたので

撮影しました。

やっぱり喉元の白い模様、ピンと伸びた尻尾が目立ちます。

羽の付け根(脇?)の部分がこげ茶に塗られている部分も見分けポイントとなると思います。

水鳥図鑑の絵って、すごく忠実なんだなぁと驚きました。

羽の模様や形状は、意外と個体差がなく、その分だけ

図鑑から種を特定するのは、思いのほか楽です。

特にこの季節のオスは色と模様が特徴的ですからね。

見慣れない模様の水鳥が浮いていました。

慌てて撮ったのでボケていますが、、

喉元から後頭部にかけて、くっきりと白いアーク状のラインが特徴的です。

帰宅後、さっそく水鳥図鑑で似た模様の鳥を探してみたら、

ありました。オナガガモだそうです。オナガガモのオスですね。

名のとおり、確かにピンと空へ伸びた尾が他のカモと違います。

正月、兵庫県のとある池でも、同じオナガガモのオスがいたので

撮影しました。

やっぱり喉元の白い模様、ピンと伸びた尻尾が目立ちます。

羽の付け根(脇?)の部分がこげ茶に塗られている部分も見分けポイントとなると思います。

水鳥図鑑の絵って、すごく忠実なんだなぁと驚きました。

羽の模様や形状は、意外と個体差がなく、その分だけ

図鑑から種を特定するのは、思いのほか楽です。

特にこの季節のオスは色と模様が特徴的ですからね。

2008年12月29日

チェック&クリーンナップ

昨夜の放水で巣がダメージを受けてないかチェックに行きました。

大丈夫そうです。

油の付着も見当たりません。

ホット一安心(*^_^*)

そして、餌島の掃除。

渡り鳥たちが大勢で休むので、掃除をしてもすぐに汚れてしまいます。

週一ペースではダメかも(;一_一)

ピカピカ!

明日はカモプロのメンバーで、巣のリフォームです。

興味のある方は、朝10時にアイランド船着場までどうぞ。

大丈夫そうです。

油の付着も見当たりません。

ホット一安心(*^_^*)

そして、餌島の掃除。

渡り鳥たちが大勢で休むので、掃除をしてもすぐに汚れてしまいます。

週一ペースではダメかも(;一_一)

ピカピカ!

明日はカモプロのメンバーで、巣のリフォームです。

興味のある方は、朝10時にアイランド船着場までどうぞ。

2008年12月29日

油流出事故

暗くなった芝浦西運河周に消防艇が集結し、運河に放水していました!

火事!??

どうやら、芝浦西運河の古い船から油が漏れ広がったのを住民が通報し、油に着火し火災が起きる事を心配した消防署が消防艇を派遣したようです。

カモの巣に海水を放水するのはヤメて!!

もし、巣の中で抱卵している時期だったら

カルガモは確実に巣を放棄してしまいます。

古い船がたくさん係留されている運河では

船からの油の流出事故が頻繁に発生します。

今年の春(3/21)は、古い桟橋ごと作業船が沈み、油が大量に運河に流れ出すという事故がありました。

21/3/2008

21/3/2008

22/03/2008

この事故では、油が体につき体温調節できなくなったホシハジロの死を確認しています。

今回も影響が心配されます。

2008年12月12日

生きるということ

カルガモは春になると12~15個程度の卵を産みます。

全部を同じ日に生むわけではありませんが、生まれるのはほぼ同時に生まれます。

同時に生まれるように、卵の暖め方を調整するのだそうです。

一度に生まれたほうが、ヒナの生存率が高くなるからです。

カルガモは多くの鳥のように親が餌を運び育ててくれるわけではありません。

生まれてすぐに泳ぎ、自分で餌を獲らなければいけません。

過酷ですが、全てのヒナが育つことはありません。

生まれたヒナのうち、成鳥になり空を飛べるようになるのは、せいぜい2~3羽です。

これが自然の摂理です。

もし仮に、全てのヒナが大人になったなら、水辺はカルガモだらけになってしまいます。

今日、巣の周りを泳いでいる一羽のカルガモを見ました。

ネコに襲われたのでしょうか?・・

どうやら羽が折れているようです。

この鳥を保護し、治療してあげる事は簡単ではありません。

捕まえたくても、泳ぎの達者なカルガモを捕まえるのは困難であり、逆に捕獲のために追い掛け回すことで、体力を奪い、殺してしまう事にもなりかねません。

ただ、元気に生き延びて欲しいと願うだけ。

このような現実を通し、人間が学べる事は多いと思うのです。

カルガモプロジェクトは、単なる動物愛護や、野鳥保護を目的として発足したものではなく、

観察を通じて

強い親子愛 家族愛 仲間意識 生きるということ etc

カルガモの生きる姿を通して、私たちが「家族」というコミュニティー最小単位の意味を考える機会にしたいという思いが込められています。

カルガモプロジェクトは、この一年間の記録をDVD化する事にしました。

ご期待ください。

全部を同じ日に生むわけではありませんが、生まれるのはほぼ同時に生まれます。

同時に生まれるように、卵の暖め方を調整するのだそうです。

一度に生まれたほうが、ヒナの生存率が高くなるからです。

カルガモは多くの鳥のように親が餌を運び育ててくれるわけではありません。

生まれてすぐに泳ぎ、自分で餌を獲らなければいけません。

過酷ですが、全てのヒナが育つことはありません。

生まれたヒナのうち、成鳥になり空を飛べるようになるのは、せいぜい2~3羽です。

これが自然の摂理です。

もし仮に、全てのヒナが大人になったなら、水辺はカルガモだらけになってしまいます。

今日、巣の周りを泳いでいる一羽のカルガモを見ました。

ネコに襲われたのでしょうか?・・

どうやら羽が折れているようです。

この鳥を保護し、治療してあげる事は簡単ではありません。

捕まえたくても、泳ぎの達者なカルガモを捕まえるのは困難であり、逆に捕獲のために追い掛け回すことで、体力を奪い、殺してしまう事にもなりかねません。

ただ、元気に生き延びて欲しいと願うだけ。

このような現実を通し、人間が学べる事は多いと思うのです。

カルガモプロジェクトは、単なる動物愛護や、野鳥保護を目的として発足したものではなく、

観察を通じて

強い親子愛 家族愛 仲間意識 生きるということ etc

カルガモの生きる姿を通して、私たちが「家族」というコミュニティー最小単位の意味を考える機会にしたいという思いが込められています。

カルガモプロジェクトは、この一年間の記録をDVD化する事にしました。

ご期待ください。